最近のチップ、なにが変わってきている?

今のスマホやパソコン、そして工場の自動化設備に使われている電子チップ。

このチップの中身は年々小さくなり、「たくさんの仕事を、小さな場所でこなす」のが当たり前になっています。

でも、ここで大きな課題がひとつあります。

「小さくするほど、熱がたまりやすくなる」という問題。

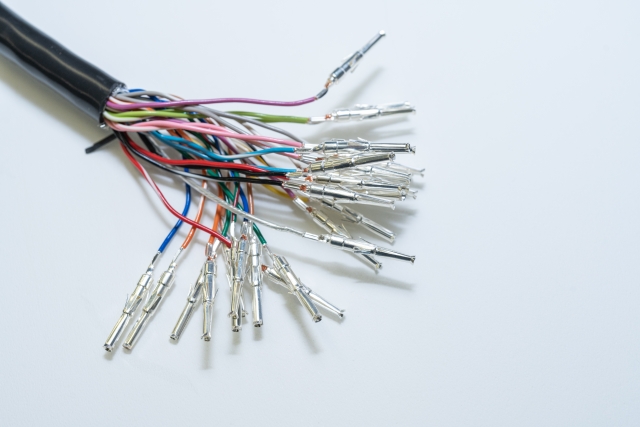

とくに、チップの中で電気を流す“配線”が細くなると、電気の通りが悪くなって熱を持ち、トラブルの原因になることがあります。

新しい材料「ニオブリン化物」が注目されている理由

この問題を解決するかもしれない材料として、研究者たちが注目しているのが

「ニオブリン化物(NbP)」という金属です。

今までの配線は銅(どう)が使われてきましたが、NbPはそれより細くしても電気を通しやすいという特徴があります。

しかも、熱も出にくいんです。

たとえば、いまのチップに使われる配線の厚さは10〜30ナノメートルくらい。

NbPなら、5ナノ以下の“超うす配線”でも性能を保てることがわかってきました。これはすごい進歩です。

すごいのは“きっちり作らなくてもいい”ところ

普通、こういう材料はきちんと作らないと性能が出ません。

たとえばチョコレートをテンパリング(冷やし方を調整)しないと、見た目も味もいまいちになるように、材料の構造をきれいにそろえるのが大事でした。

でも、このNbPは違います。

ざっくり作っても性能が落ちにくい!

という性質があるんです。

これは現場にとって大きな意味があります。

加工が楽になり、コストや作業時間が減らせる可能性があるからです。

現場にとって何が変わる?

この材料が今後、電子チップや部品の中で使われるようになれば、次のようなメリットが出てきます。

- 配線が熱を持ちにくくなり、トラブルが減る

- チップがさらに小さく・軽くなり、装置がコンパクトに

- エネルギー効率が上がって、省エネにつながる

- 製造コストやメンテナンス工数の削減にも期待

たとえば、スマートセンサーや制御盤に入っているチップがこの材料に置き換われば、動作が安定したり、寿命が長くなるかもしれません。

材料の入手性は?ニオブってレアじゃないの?

NbPは「ニオブ」と「リン」という2つの元素からできています。

ニオブはたしかに珍しい金属ですが、ニッケルやコバルトと同じくらいの量があり、今のところ大きな心配はなさそうです。

ただし、「どうやって取り出して、どう加工するか」にはまだ課題があるので、研究が続いています。

まとめ:配線が未来を変えるかも

- NbPは、細くても電気が流れやすく、熱も出にくい

- 加工しやすく、製造の手間やコストが減る可能性

- チップの性能アップや省エネ、現場のトラブル減少にもつながる

- 将来、センサーや制御装置の進化にも関わってくるかも

この材料はまだ研究段階ですが、現場のものづくりや設備の安定稼働にとっても無関係ではありません。

「配線の素材なんて気にしたことなかった…」という人も、

これを機に、“見えない部分”が実は大事なことを思い出してみてくださいね。